9. 用8g固体粉末进行如图实验,下列对于该实验的过程及结果判断正确的是 (

A

)

A.溶液Ⅰ一定是某种物质的饱和溶液

B.溶液Ⅱ一定是不饱和溶液

C.剩余的2g固体一定是纯净物

D.原固体是纯净物

答案:9.A 解析:用 $ 8 \mathrm{~g} $ 固体粉末进行如图实验, 实验过程中温度不变, 加入 $ 10 \mathrm{~g} $ 水后溶解、过滤, 剩余固体的质量为 $ 4 \mathrm{~g} $, 说明该温度下, $ 10 \mathrm{~g} $ 水最多能溶解 $ 8 \mathrm{~g}-4 \mathrm{~g}=4 \mathrm{~g} $ 固体, 再次加水能够继续溶解, 说明溶液 I 一定是某种物质的饱和溶液, A 正确。若第二次溶解的固体中的溶质和第一次溶解的不同, 则溶液 II 可能是不饱和溶液, 也可能是饱和溶液, B 错误。剩余的 $ 2 \mathrm{~g} $ 固体不一定是纯净物, 也可能是含多种物质的混合物, C 错误。用 $ 8 \mathrm{~g} $ 固体粉末进行如图实验, 实验过程中温度不变, 加入 $ 10 \mathrm{~g} $ 水, 剩余固体的质量为 $ 4 \mathrm{~g} $, 说明该温度下, $ 10 \mathrm{~g} $ 水最多能溶解 $ 8 \mathrm{~g}-4 \mathrm{~g}=4 \mathrm{~g} $ 固体; 过滤后, 向剩余固体中再加入 $ 10 \mathrm{~g} $ 水, 剩余 $ 2 \mathrm{~g} $ 固体, 说明 $ 10 \mathrm{~g} $ 水中只溶解了 $ 2 \mathrm{~g} $ 固体, 所以剩余的固体为难溶于水的杂质, 或者是第二次溶解的固体中的溶质和第一次溶解的不同, 则原固体是混合物, D 错误。故选 A。

10. 已知20℃时100g水中最多可溶解NaCl的质量为36g,把20gNaCl固体加入该温度下的50g水中,充分搅拌,所得溶液中溶质的质量分数约是 (

D

)

A.36%

B.40%

C.28.6%

D.26.5%

答案:D

解析:

解:20℃时,100g水中最多溶解36g NaCl,则50g水中最多溶解NaCl的质量为:$\frac{36g}{100g} × 50g = 18g$。

加入20g NaCl,只能溶解18g,所得溶液质量为:$50g + 18g = 68g$。

溶质质量分数为:$\frac{18g}{68g} × 100\% \approx 26.5\%$。

答案:D

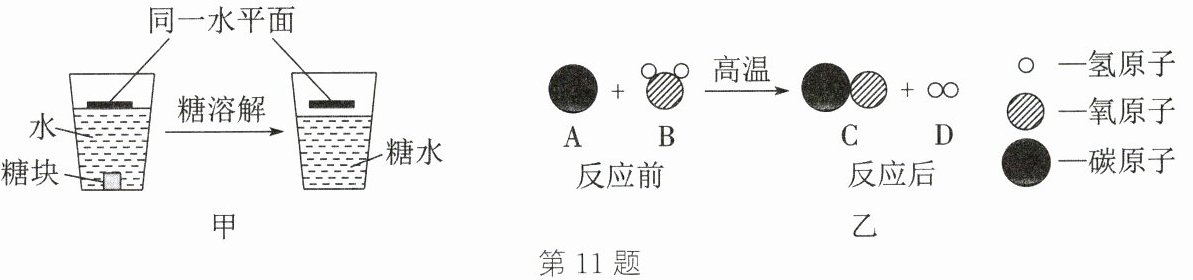

11. (8分)从微观视角看物质及其变化是化学特有的思维方式。

(1) 人们在室外喷洒消毒液,一会儿室内也闻到了消毒液的气味,这种现象表明

分子在不断地运动

;天气越热,消毒液的气味弥漫得越快,这说明

温度越高,分子的运动速率越快

。

(2) 小齐在家做糖块在水中溶解的实验时,观察到如图甲所示的现象,请用分子的观点进行解释:

① 小齐在实验过程中观察到的现象是

糖块溶解,杯中液面下降

,证明了

分子之间有间隔

。

② 糖水中含有的微观粒子有

糖分子和水分子

,所以糖水属于

混合物

(填“纯净物”或“混合物”)。

(3) A、B、C、D表示四种物质,A和B在高温条件下反应生成C和D,如图乙所示为该反应的微观示意图。

① 该反应共涉及

2

种化合物。

② 该反应说明化学变化中的最小微观粒子是

原子

(填“分子”“原子”或“离子”)。

答案:(1)分子在不断地运动 温度越高,分子的运动速率越快 (2)①糖块溶解,杯中液面下降 分子之间有间隔 ②糖分子和水分子 混合物 (3)①2 ②原子

12. (5分)直饮水机是目前很多学校选择的饮用水供水方式,其工作流程如图甲所示。

(1) ①中利用了活性炭的吸附性,该性质属于

物理性质

(填“化学性质”或“物理性质”)。

(2) 超滤膜的作用相当于实验室中的

过滤

(填操作名称),天然水净化时进行该操作,玻璃棒的作用是

引流

。正确过滤后,展开滤纸,若黑色代表泥沙,则看到的情况最接近图乙中的

B

(填字母)。

(3) ③中紫外灯管照射的作用是

杀菌消毒

。

答案:(1)物理性质 (2)过滤 引流 B (3)杀菌消毒