8. 绝大多数鱼类的体温与其周围的水温相同。不过,大海里有一种月鱼,据说它的体温比周围水的温度高。于是,海洋科考工作者用拍照来证实,他们所用的拍照仪器应该是(

A

)。

A.红外照相机

B.普通照相机

C.紫外成像仪

D.超声成像仪

答案:A

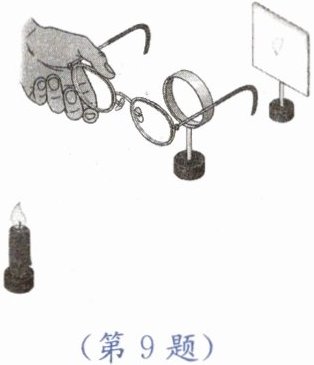

9. 如图所示,将凸透镜看作是眼睛的晶状体,光屏看作是眼睛的视网膜,烛焰看作是被观察的物体。拿一个近视眼镜给“眼睛”戴上,光屏上出现烛焰清晰的像,而拿走近视眼镜则烛焰的像变得模糊。为了能在光屏上重新得到清晰的像,应将(

C

)。

A.蜡烛适当远离凸透镜

B.光屏适当远离凸透镜

C.光屏适当靠近凸透镜

D.光屏和蜡烛同时适当远离凸透镜

答案:C

解析:

近视眼镜是凹透镜,对光线有发散作用。戴上近视眼镜时,烛焰的像能成在光屏上,说明此时像的位置在光屏处;拿走近视眼镜,光线发散作用消失,像会成在光屏的前方,即原来的清晰像位置靠近凸透镜。因此,为了重新得到清晰的像,应将光屏适当靠近凸透镜。

C

10. 在做凸透镜成像的实验时,把物体从二倍焦距外的位置沿主光轴向焦点的过程中,像及像距的变化情况是(

D

)。

A.像逐渐变小,像距逐渐变小

B.像逐渐变小,像距逐渐变大

C.像逐渐变大,像距逐渐变小

D.像逐渐变大,像距逐渐变大

答案:D

解析:

在凸透镜成像实验中,物体从二倍焦距外沿主光轴向焦点移动时:

物距逐渐减小,像距逐渐变大;

像由缩小逐渐变为放大,即像逐渐变大。

结论:像逐渐变大,像距逐渐变大。

D

11. 物体从距凸透镜12 cm处移到距凸透镜18 cm处的过程中,适当调整光屏位置,总能从光屏上观察到倒立、放大的像。由此可知,此凸透镜的焦距可能是(

B

)。

A.6 cm

B.10 cm

C.16 cm

D.20 cm

答案:B

解析:

物体在凸透镜前成倒立、放大实像的条件是$f<u<2f$。

当$u=12\,cm$时,有$f<12\,cm<2f$,即$6\,cm<f<12\,cm$;

当$u=18\,cm$时,有$f<18\,cm<2f$,即$9\,cm<f<18\,cm$。

综合可得$9\,cm<f<12\,cm$,选项中只有$10\,cm$符合条件。

B

12. 清晨,当我们看到太阳刚露出地平线时,其实它还在地平线以下。此时我们看到的太阳,其实是由于阳光经空气

折射

而形成的

虚

像。阳光下,我们能看到本身不发光的物体,这是由于光在物体上发生了

反射

。

答案:折射 虚 反射

13. 从圆鼓鼓鱼缸侧面观察其中的金鱼,看到的金鱼比实际的大得多。原因是,鱼缸和水相当于一个

凸透镜(放大)

镜,所看到的金鱼是由于光的

折射

所成的

虚

像。

答案:凸透镜(放大) 折射 虚

14. 一束太阳光投射到三棱镜上,出现了如图所示的现象,该现象称为

光的色散

,它说明

太阳光是由多种色光复合而成的

。当把温度计放在红光外侧时,其示数比它处在光带AB区域时还要大,说明此处的不可见光具有更强的

热效应

,该处的不可见光称为

红外线

。

答案:光的色散 太阳光是由多种色光复合而成的 热效应 红外线

15. 如图所示,有一束光会聚于B点。在虚线框位置放一透镜,光的会聚点移到A点,则该透镜是

凸

透镜;换放另一透镜,其出射光恰好变成了平行光,则该透镜是

凹

透镜,且它的焦点是

B

(A/B)点。

答案:凸 凹 B