1. 给下面的物理量补上合适的单位(用符号表示)。

① 物理八年级上册教材的厚度约为8

mm

;② 双人课桌的长度约为120

cm

;

③ 教室门的宽度约为0.95

m

; ④ 乒乓球的直径约为40

mm

;

⑤ 人正常步行的速度约为5

km/h

; ⑥ 某超音速飞机的速度约为700

m/s

。

答案:① mm ② cm ③ m ④ mm ⑤ km/h ⑥ m/s

2. 日常生活中,人们会用下列两种方法比较运动的快慢:① 相同路程比时间;② 相同时间比路程。但这两种方法都会受条件限制,因而物理学中用速度来描述运动的快慢,将速度定义为路程与时间之比,即$v = \frac{s}{t}$。从方法上看,这种定义与人们日常所采用的方法

②

是相同的;从数值上看,速度的大小等于

单位时间内运动的路程

。

答案:② 单位时间内运动的路程

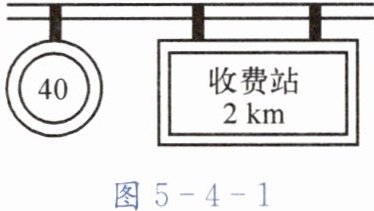

3. 如图5-4-1所示,公路旁有两块交通标志牌,它告诉汽车驾驶员:此处到收费站的距离是

2 km

;从现在起,车速不得超过

40 km/h

。因此,汽车到达收费站所行驶的时间如果少于

3

min,就表明驾驶员违反了交通规则。

答案:2 km 40 km/h 3

4. 某运动员在百米赛跑时,前一半路程用了6.5 s,后一半路程用了6 s,该运动员百米赛跑的平均速度是

8 m/s

。

答案:8 m/s

解析:

总路程$ s=100\ m $,总时间$ t=6.5\ s+6\ s=12.5\ s $,平均速度$ v=\frac{s}{t}=\frac{100\ m}{12.5\ s}=8\ m/s $。

8 m/s

5. 为了传递信息,我国在周朝就有了邮驿制度,宋朝时还设置了金牌、银牌、铜牌三种邮递快慢的等级,“金牌”为一昼夜(24 h)行500里(设当时的1里相当于现在的0.5 km)。在下列速度中,与“金牌”速度最接近的是(

B

)。

A.中学生步行的速度

B.人骑自行车的速度

C.高速公路上的正常车速

D.声音在空气中的速度

答案:B

解析:

1里=0.5km,500里=500×0.5km=250km,t=24h,速度v=$\frac{s}{t}$=$\frac{250km}{24h}$≈10.4km/h。中学生步行速度约1.1m/s≈4km/h,人骑自行车速度约5m/s≈18km/h,高速公路正常车速约100km/h,声音在空气中速度约340m/s≈1224km/h,与10.4km/h最接近的是人骑自行车的速度。

B

6. 在“4×100 m”接力赛中,甲队最后一棒运动员接棒时,乙队的最后一棒运动员已经跑出去16 m,若乙队这名运动员的平均速度为8 m/s,而甲队这名运动员的平均速度是8.4 m/s,则最终是

乙

(甲/乙)队取胜。

答案:乙

解析:

乙队剩余路程:$100 - 16 = 84\ m$

乙队所需时间:$t_{乙}=\frac{84}{8}=10.5\ s$

甲队所需时间:$t_{甲}=\frac{100}{8.4}\approx11.90\ s$

因为$10.5 < 11.90$,所以乙队取胜。

乙

7. 小明和小华用各自的刻度尺分别测量同一张课桌的长度,并按规范要求读数。小明测量的结果是122.9 cm,小华测量的结果是1.228 m。关于他们的测量结果,下列说法中正确的是(

B

)。

A.小华的读数比小明的准确

B.两人所用刻度尺的分度值是相同的

C.两人中至少有一人的测量结果是错误的

D.两人所用刻度尺的分度值不同

答案:B

解析:

小明测量结果122.9 cm,其分度值为1 cm(倒数第二位数字2所在单位);小华测量结果1.228 m=122.8 cm,其分度值为1 cm(倒数第二位数字2所在单位)。两人所用刻度尺分度值相同,测量结果均正确,准确程度相同。

B

8. 某物体做直线运动,如图5-4-2所示是其运动路程s随时间t变化的图像。

(1)说明物体在0~10 s内不同阶段的运动特点。

(2)求物体在0~10 s内运动的平均速度。

答案:

(1)0~4 s做匀速运动,速度为1 m/s;4~8 s静止;8~10 s做匀速运动,速度为2 m/s

(2)0.8 m/s