(二)阅读下面组合文本,完成题目。(26分)

“天宫课堂”第二课的太空冰雪实验引起了你的兴趣,你搜集了一些有关冰雪的资料,展开研读。

[材料一] 科技冬奥里的冰雪奥秘

——专访二氧化碳跨临界制冷技术专家张信荣

记 者:张教授,您好。据了解,这是二氧化碳跨临界制冷技术首次在冬奥会上使用,您能介绍一下这项技术有哪些优点吗?

张信荣:好的。以往冬奥会制冰都是用氟利昂或氨,但氟利昂容易造成臭氧层破坏、地球暖化,氨具有微毒、易燃易爆的特性。而使用二氧化碳制冰,不仅使场馆碳排放趋近于零,还可以将赛道冰面温差控制在$0.5^{\circ}C$以内,温度均匀,保证了冰面硬度一致,确保运动员无论滑到哪个位置,感觉完全一致,利于创造佳绩。另外,通过冷热联供一体化设计,制冰余热回收后可用于场馆的热水、浇冰、除湿等,相比传统冰场能效提升20%以上,一年可节电约200万千瓦时。

记 者:______

张信荣:传统的造雪机都是$0^{\circ}C$以下才能造雪,最高温度不能超过$2^{\circ}C$。但是三月份冬残奥会期间,北京气温升高,这就对我们提出了新的挑战。所以我们研发了零上高品质动态人工造雪和储雪一体化技术,当气温处于$0^{\circ}C—15^{\circ}C$时,利用二氧化碳跨临界直冷制冰技术以及新型优化的造雪设计,实现安全、高效、低成本、高品质的人工造雪。利用传统方式生产1立方米的雪大约需要30千瓦时电,而零上人工造雪技术仅耗18千瓦时—22千瓦时电,同时造雪产生的热量将全部回收,用于提供热水与比赛供热。

(根据《文汇报》《人民日报》“每日甘肃网”等相关报道改编)

[材料二] 冰雪文化,自然与人文的交响

冰雪文化,源于人们适应严寒环境的生存需求,体现了人类长期在冰雪环境下生产生活的精神体验与趣味追求。冰雪文化的传承创新,表现出人们勇敢顽强的意志品质和巧借自然的创造精神。

冰雪文化最早起源于何时,已很难追溯。可以说,自人类在冰雪严寒环境中艰难求生开始,就有冰雪文化存在。新疆阿勒泰洞穴滑雪岩画,是迄今发现最为久远的人类滑雪运动纪录之一。

在白雪皑皑的冬季,滑雪作为人类山地交通方式,距今至少已有1万年的历史。

面对寒冷的冬季,我国北方各民族逐渐展现出巧借冰雪的智慧。今天人们喜爱观赏的“冰灯”,最早就起源于古人日常照明的需求。古诗咏叹的“以矾入冰冰不化,以烛照冰光四射”,就描绘了中国古人制冰照明的情形。为加强防御,古人还浇水成冰,再将冰与泥土混合,一夜之间就能筑起城墙。再比如,古人冬季狩猎时为提高追捕速度发明了冰爬犁;人们利用冰雪储存食物,以解决冬季食物供给问题,冬储的习惯一直沿袭至今。

当生存需求得到满足后,我们的祖先又将目光投向冰雪休闲娱乐、诗性浪漫的一面。

烹雪煮茶。古人在下雪之时,取梅花、兰花、青松上的雪来煮茶,将白雪和香茶送入茶壶,好友围坐炉边,看细烟袅袅,品慢烹茶香,真是风雅至极。

踏雪寻梅。每当下雪古人们都要踏雪寻梅一番,因为梅花开得最早,“冰雪林中著此身,不同桃李混芳尘”指的就是雪中的梅花。

出游垂钓。“孤舟蓑笠翁,独钓寒江雪。”意境虽然略显苍茫悲壮,但是在雪后的江中垂钓则有一番孤绝的美感;明朝晚期张岱大雪三日后驾船游西湖,置身白色苍茫的境界,聆听万籁无声的寂静,是赏雪,也是自赏。

冰上竞技。早在宋朝我国北方就出现了多种多样的冰上运动,其中就包括了冰上踢球、滑冰比赛、冰上杂戏等形式,在清朝更是发展到巅峰,以至于冰上运动被冠以“国俗”,乾隆皇帝更称“冰嬉为国制所重”。

斗转星移,时代变迁,现在的我们更不惧怕冰雪严寒的生存挑战。即便老天不下雪不结冰,我们也有地方戏雪玩冰。

(根据“人民网”等材料改编)

[材料三] 冰雪封途,马蹄踏之,铿然有声

杨慎

积雪层冰路百盘,

银杯逐马玉鸣銮。

老狂不怕玄冬冷,

呵手挥毫兴未阑。

9.补全材料一中记者的第二个问题。(3分)

听说这项技术还能用来造雪,对比传统的造雪方法,新的造雪技术有何不同?

10.不同阶段的冰雪文化分别体现了古人怎样的精神风貌?结合材料二说明。(6分)

①适应冰雪,展现出古人的顽强勇敢、奋勇抗争的意志品质。②巧借冰雪(利用冰雪),展现出古人的智慧和创造精神。③享受冰雪,展现出古人的诗情画意和对美的追求。

11.对材料一、二的理解和分析有误的一项是(

A

)(3分)

A.材料一中画线句列举氟利昂和氨两种制冷剂的特性,与二氧化碳形成对比,突出二氧化碳制冰技术节能的特点。

B.材料一中加点的“仅”字,对数量进行限制,强调了零上人工造雪技术成本低,表现了言谈者的自豪之情。

C.材料二中多处引用古诗句,既为作者的看法提供了依据,增强了文章的可信度,也增添了文采和韵味。

D.材料二中所举张岱在雪后驾船游西湖之事,出自《湖心亭看雪》,材料借此表现古人雪中出游的诗性浪漫。

12.阅读材料三中的古诗,完成下面的对话。(6分)

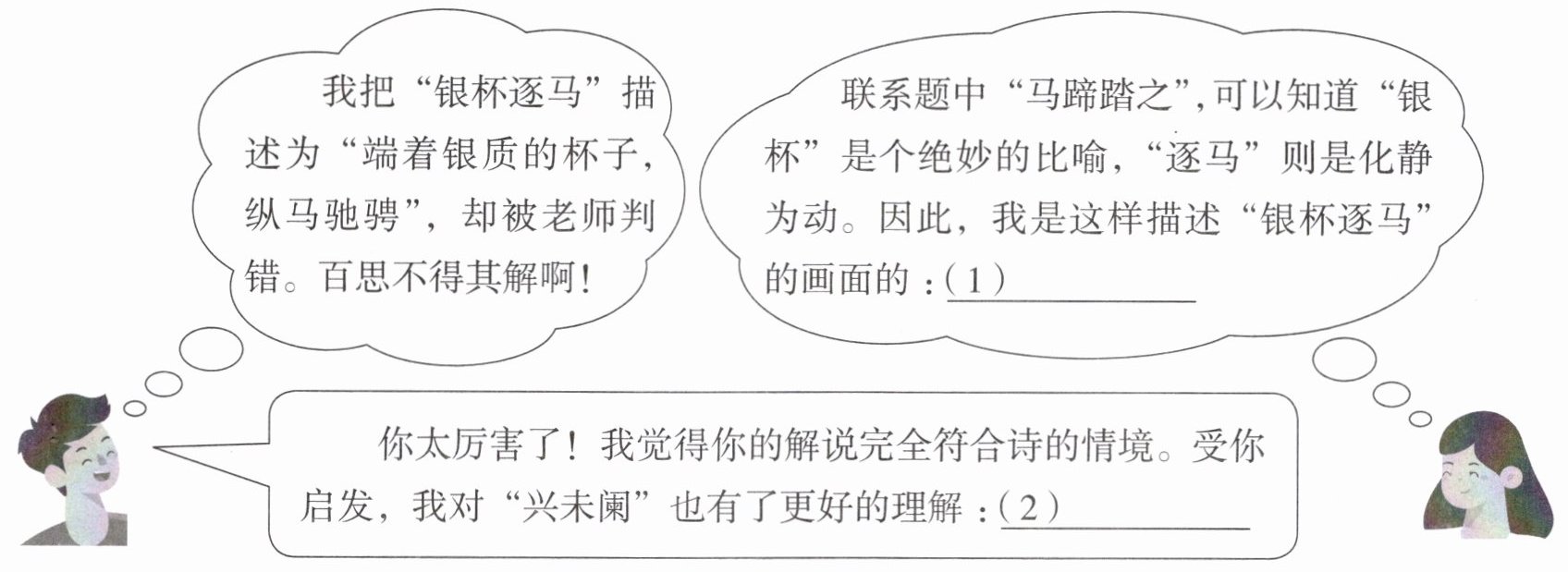

我把“银杯逐马”描述为“端着银质的杯子,纵马驰骋”,却被老师判错。百思不得其解啊!

联系题中“马蹄踏之”,可以知道“银杯”是个绝妙的比喻,“逐马”则是化静为动。因此,我是这样描述“银杯逐马”的画面的:(1)

马蹄踏在冰雪上,凹陷下去的印痕就像一只只银杯。随着诗人策马飞奔,那些“银杯”就像追逐着奔马向前跑。

你太厉害了!我觉得你的解说完全符合诗的情境。受你启发,我对“兴未阑”也有了更好的理解:(2)

“兴未阑”是诗人不怕严寒险阻,纵马踏冰雪的豪迈意趣丝毫不减;也是面对此情此景,平添挥毫作诗的浪漫情致。

13.研读后发现,三则材料具有内在的共同之处,请你提炼要点,并结合材料具体阐述。(8分)

①三则材料都涉及了“自信”这一主题。②材料一介绍了我国研发的二氧化碳跨临界直冷制冰技术在制冰造雪上的国际领先优势,可以体现出我们的科技自信。③材料二介绍了我国先民对冰雪严寒的抗争、利用和审美创造过程,可以体现我们的文化自信。④材料三体现诗人不畏艰难的勇敢和豪迈,传达出诗人坚定的人格自信。