三、阅读舒乙的《父子情》片段,完成练习。

在我两岁零三个月的时候,父亲离开济南南下武汉,加入抗战洪流中。再见到父亲时,我已经八岁。一见面,我觉得父亲很苍老。我怯生生地喊他一声“爸”,他抬起一只手臂,摸摸我的头,叫我“小乙”。对他,对我,爷儿俩彼此都是陌生的。他很少到重庆去,最高兴的时候是朋友来看望他。只有这个时候他的话才多,才变得非常健谈,而且往往是一张嘴就是一串笑话,逗得大家前仰后合。渐渐地,我把听他说话当成一种最有吸引力的事,总是静静地在一旁听,还免不了跟着傻笑。父亲从不赶我走,还常常指着我亲切地叫我“傻小子”。他对孩子们的功课和成绩毫无兴趣,采取了一种绝对超然的放任自流的态度。他表示赞同的,几乎都是和玩有关的事情,比如他十分欣赏我对书画有兴趣,对唱歌有兴趣。他很爱带我去访朋友、坐茶馆、上澡堂子。

走在路上,总是他拄着手杖在前面,我紧紧地跟在后面,他从不拉我的手,也不和我说话。我个子矮,跟在他后面,看见的总是他的腿和脚,还有那双磨歪了后跟的旧皮鞋。直接到现在,一闭眼,我还能看见那双歪歪的鞋跟。我愿跟着它走到天涯海角,不必担心,不必说话,不必思索,却能知道整个世界。(选自《人民日报》,有删改)

批注:读文中画“____”的句子,想象作者描述的场景,连用三个“不必”,写出了“我”对父亲的______;表达了“我”对父亲的______之情。

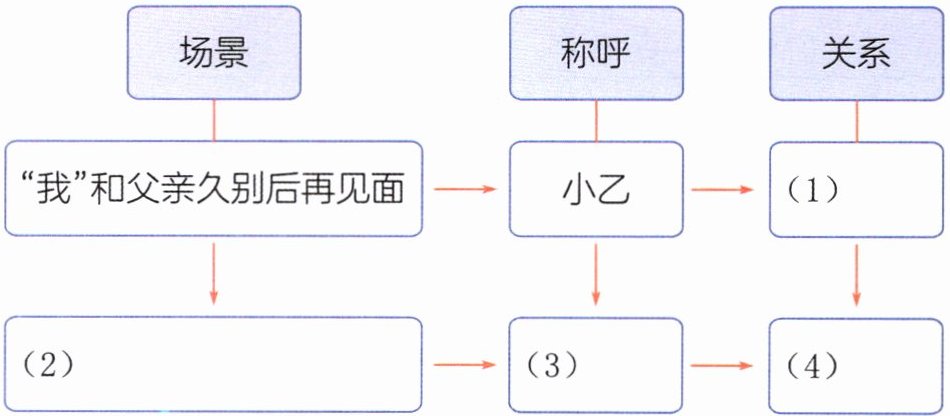

1. (思维导图)不同场景下,父亲对“我”的称呼不同,父子之间的关系也不同,请完成思维导图。

2. (阅读要素)读画“____”的句子,完成批注填空。

3. (创意表达)你喜欢作者的父亲的这种教育方式吗?谈谈你的看法。

1.(1)

陌生

(2)

父亲与朋友见面聊天,“我”旁听傻笑

(3)

傻小子

(4)

亲密

2.

信任

敬佩、爱戴

3.

示例:作者的父亲对作者的功课和成绩毫无兴趣,放任自流,但十分欣赏作者的兴趣。我喜欢作者的父亲的这种教育方式。这样的教育方式更能发掘孩子的兴趣所在,用兴趣引导学习,会有更好的效果。